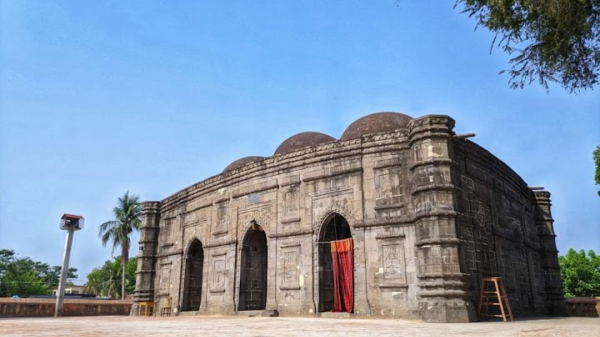

লেখক: মোঃ হায়দার আলী।। কুসুম্বা মসজিদ (Kusumba Mosque) নওগাঁ জেলায় অবস্থিত প্রায় সাড়ে চারশত বছর পুরনো একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি। নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলাধীন ৮ নং কুশুম্বা ইউনিয়নের কুশুম্বা গ্রামে কুসুম্বা মসজিদের অবস্থান। নওগাঁ থেকে মসজিদটির দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার এবং মান্দা উপজেলা থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৪ কিলোমিটার। সুলতানি আমলের সাক্ষী কুসুম্বা মসজিদ এর ছবি বাংলাদেশের পাঁচ টাকার নোটে মুদ্রিত আছে। কুসুম্বা মসজিদকে নওগাঁ জেলার ইতিহাস এবং মুসলিম স্থাপত্য শিল্পরীতির অনবদ্য নিদর্শন হিসাবে গন্য করা হয়। এ অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্য শৈলীর প্রথম যুগের ঐতিহ্যবাহী মসজিদ দেখতে সারাদেশ থেকে অসংখ্য লোকের সমাগম ঘটে।

কুসুম্বা মসজিদ আত্রাই নদীর পশ্চিমতীরস্থ নওগাঁ জেলার মান্দা উপজেলার অন্তর্গত কুসুম্বা গ্রামের নাম অনুসারে পরিচিত। প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আঙ্গিনার ভেতরে মসজিদটি অবস্থিত। এ আঙ্গিনায় প্রবেশের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় একটি প্রবেশদ্বার যেখানে প্রহরীদের দাঁড়ানোর জায়গা রয়েছে। বাংলায় আফগানদের শাসন আমলে শূর বংশের শেষ দিকের শাসক গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহ-এর রাজত্বকালে জনৈক সুলায়মান মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি সম্ভবত একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন।

পূর্বদিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপরে স্থাপিত আরবিতে (শুধু নির্মাতা শব্দটি ফারসিতে) উৎকীর্ণ শিলালিপি অনুসারে এ মসজিদের নির্মাণকাল ৯৬৬ হিজরি (১৫৫৮-৫৯ খ্রি.)। মসজিদটি শূর আমলে নির্মিত হলেও এ মসজিদে উত্তর ভারতে ইতঃপূর্বে বিকশিত শূর স্থাপত্যের প্রভাব মোটেই দেখা যায় না, বরং এটি বাংলার স্থাপত্য রীতিতেই নির্মিত। ইটের গাঁথুনি, সামান্য বক্র কার্নিশ এবং সংলগ্ন অষ্টকোণাকৃতির পার্শ্ববুরুজ প্রভৃতি এ রীতির পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যাবলি। এ মসজিদ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

ভূমি নকশা, কুসুম্বা মসজিদ

মসজিদটির মূল গাঁথুনি ইটের তৈরী হলেও এর বাইরের দেওয়ালের সম্পূর্ণ অংশ এবং ভেতরের দেওয়ালে পেন্ডেন্টিভের খিলান পর্যন্ত পাথর দিয়ে আবৃত। এর স্তম্ভ, ভিত্তিমঞ্চ, মেঝে এবং পাশের দেওয়ালের জালি নকশা পাথরের তৈরী। আয়তাকার এ মসজিদ তিনটি ‘বে’ এবং দুটি ‘আইলে’ বিভক্ত। পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ রয়েছে। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পশ্চিম দেওয়াল থেকে সামান্য অভিক্ষিপ্ত।

অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেওয়ালে (কিবলা দেওয়ালে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এবং মাঝের প্রবেশপথ বরাবর মেঝের সমান্তরালে দুটি মিহরাব আছে। তবে উত্তর-পশ্চিম কোণের ‘বে‘তে অবস্থিত মিহরাবটি একটি উচু প্লাটফর্মের মধ্যে স্থাপিত। পূর্বদিকে স্থাপিত একটি সিঁড়ি দিয়ে এ প্লাটফর্মে উঠা যায়।

কুসুম্বা মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবঃ

মিহরাবগুলি খোদাইকৃত পাথরের নকশা দিয়ে ব্যাপকভাবে অলংকৃত। এগুলিতে রয়েছে বহুখাজ বিশিষ্ট খিলান। সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত পাথরের তৈরী স্তম্ভের উপর স্থাপিত এ খিলানগুলির শীর্ষে রয়েছে কলস মোটিফের অলংকরণ। স্তম্ভগুলির গায়ে রয়েছে ঝুলন্ত শিকল ঘন্টার নকশা। মিহরাবের ফ্রেমে রযেছে প্রায় সর্পিল আকারে খোদিত আঙ্গুর গুচ্ছ ও লতার নকশা। এ ছাড়া রয়েছে প্রায় বিন্দুর আকার ধারণকারী কলস, বৃক্ষলতা ও গোলাপ নকশা। প্লাটফর্মের প্রান্তেও রয়েছে আঙ্গুর লতার অলংকরণ। আর এ প্লাটফর্মের ভারবহনকারী খিলানের স্প্যান্ড্রিল এবং মসজিদের কিবলা দেওয়াল জুড়ে রয়েছে গোলাপ নকশা।

বাইরের দেওয়ালে আস্তরণ হিসেবে ব্যবহূত পাথরগুলি অমসৃণ এবং এতে রয়েছে গভীর খোদাইকার্য। বাইরের দিকে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অলংকরণ গুলি ছাঁচে ঢালা। এগুলি দেওয়াল গাত্রকে উচু নিচু অংশে বিভক্ত করেছে। এ ছাড়া বক্র কার্নিশ জুড়ে, পাশ্ববুরুজগুলিকে ঘিরে, কার্নিশের নিচে অনুরূপ অলঙ্করন বিস্তৃত। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের গায়ে আয়তাকার খোপ নকশাকে ঘিরে ফ্রেম হিসেবে ছাঁচে ঢালা অলংকরণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের খিলানের স্প্যান্ড্রিল ছোট ছোট কলস ও গোলাপ নকশায় পরিপূর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে রয়েছে জালি ঢাকা জানালা।

বাংলার প্রকৃতিতে এখন পৌষপার্বণ। বলা হয় যে, কোনো ভ্রমণের জন্য সেরা মৌসুম হচ্ছে শীতকাল।

তাই শীতকালে দেশের পর্যটন শিল্প চাঙা হয়ে ওঠে। প্রাণ ফিরে পাচ্ছে বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যটনস্পট। একটু নির্মল আনন্দ ও বিনোদনের আশায় মানুষ ছুটে যাচ্ছেন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। প্রাণভরে উপভোগ করছেন সব নৈসর্গিক সৌন্দর্য। আমাদের সবুজ শ্যামল বাংলার এমনিতেই রূপের অভাব নেই। দেশের যে প্রান্তেই যান না কেন, আপনি প্রাণ ভরে পান করতে পারবেন এ দেশের রূপসুধা।

ঘোরাঘুরি করতে চাইলে এদেশের ভেতরেই আছে অসংখ্য জায়গা। এই শীতে ঘুরে আসতে পারেন রাজশাহীর পাশের জেলা নওগাঁ শহরে। এখানে অনেক প্রাচীন স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে সুলতানি আমলের ঐতিহ্য ‘কুসুম্বা’ মসজিদ।

রাজশাহী বিভাগের উত্তরেই নওগাঁ জেলার অবস্থান। এটি বিভাগের বরেন্দ্রীয় অংশ। ভারত সীমারেখা ঘেঁষে থাকা নওগাঁ জেলার মোট উপজেলার সংখ্যা ১১টি। এর মধ্যে মান্দা অন্যতম। কারণ প্রায় সাড়ে চারশ বছরের ঐতিহ্য ও স্মৃতি ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে ‘কুসুম্বা মসজিদ’। রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের মান্দা ব্রিজের পশ্চিম দিকে ৪শ মিটার উত্তরে ঐতিহাসিক এই মসজিদের অবস্থান।

নওগাঁ জেলা সদর থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৫ কিলোমিটার। স্থানীয়দের কাছে এর আরেক নাম কালাপাহাড়। কুসুম্বা মসজিদকে তাই নওগাঁ জেলার ইতিহাস ও মুসলিম ঐতিহ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বলা হয়। মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ দিকে রয়েছে ৭৭ বিঘা বিশিষ্ট একটি বিশাল দিঘি। গ্রামবাসী ও মুসল্লিদের খাবার পানি, গোসল ও অজুর প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ দিঘিটি নির্মাণ করা হয়েছিল। এর পাড়েই তৈরি করা হয়েছে কুসুম্বা মসজিদ। কুসুম্বা মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ৫৮ ফুট লম্বা, চওড়া ৪২ ফুট।

চারদিকের দেয়াল ৬ ফুট পুরু। মসজিদের সামনের দিকে রয়েছে তিনটি দরজা। এই কুসুম্বা মসজিদ সুলতানি আমলের একটি পুরাকীর্তি। চারদিকের দেয়ালের ওপর বাইরের অংশ পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদের সামনে থাকা তিনটি দরজার মধ্যে দু’টি বড়, একটি অপেক্ষাকৃত ছোট। দরজাগুলো খিলানযুক্ত মিহরাব আকৃতির। মসজিদের চার কোণায় রয়েছে চারটি মিনার। মিনারগুলো মসজিদের দেয়াল পর্যন্ত উঁচু ও আট কোণাকার। ছাদের ওপর রয়েছে মোট ছয়টি গম্বুজ। যা দু’টি সারিতে তৈরি। বাংলায় আফগানদের শাসন আমলে শূর বংশের শেষদিকের শাসক গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহর রাজত্বকালে জনৈক সুলাইমান মসজিদটি নির্মাণ করেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। এ মসজিদের নির্মাণকাল ৯৬৬ হিজরি (১৫৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দ)।

ইতিহাসবিদদের মতে, কুসুম্বা মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যকলার এক অনুপম নিদর্শন। সবর খান বা সোলায়মান নামে ধর্মান্তরিত এক মুসলিম এই মসজিদটি নির্মাণ করেন। মূল প্রবেশপথে শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় এ মসজিদটি ৯৬৬ হিজরি বা ১৫৫৮-৫৯ খ্রিস্টাব্দে শের শাহ’র বংশধর আফগান সুলতান প্রথম গিয়াস উদ্দিন বাহাদুরের শাসনামলে (১৫৫৪-১৫৬০) নির্মিত। সে হিসাবে মসজিদটির বর্তমান বয়স ৪৭৪ বছর। কেন্দ্রীয় মেহরাবের ওপরাংশ শেরশাহের শাসনামলে নির্মিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজশাহী জেলা পরিষদের ওভারশিয়ার সুরেন্দ্র মোহন চৌধুরী কুসুম্বা গ্রামের প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ থেকে একটি শিলালিপি আবিষ্কার করেন। শিলালিপিটি বর্তমানে রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী বরেন্দ্র জাদুঘরে রয়েছে। যে কেউ জাদুঘরে গেলে শিলালিপিটি দেখতে পারবেন।

১৮৯৭ সালের এক ভূমিকম্পে কুসুম্বা মসজিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বর্তমানে এটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সংরক্ষিত। মসজিদটির মূল গাঁথুনি ইটের তৈরি হলেও এর বাইরের দেয়ালের সম্পূর্ণ অংশ এবং ভেতরের দেয়ালে পেনডেন্টিভের খিলান পর্যন্ত পাথর দিয়ে আবৃত। এর স্তম্ভ, ভিত্তিমঞ্চ, মেঝে ও পাশের দেয়ালের জালি-নকশা পাথরের তৈরি। আয়তাকার এ মসজিদ তিনটি ‘বে’ ও দুটি ‘আইলে’ বিভক্ত। পূর্বদিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে প্রবেশপথ আছে।

কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পশ্চিম দেয়াল থেকে সামান্য অবিক্ষিপ্ত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেয়ালে (কিবলামুখী দেয়ালে) দক্ষিণ-পূর্ব দিকের এবং মাঝের প্রবেশপথ বরাবর মেঝের সমান্তরালে দু’টি মিহরাব আছে। তবে উত্তর-পশ্চিম কোণে থাকা মিহরাবটি একটি উঁচু প্ল্যাটফর্মের মধ্যে স্থাপিত। পূর্বদিকে স্থাপিত একটি সিঁড়ি দিয়ে এ প্ল্যাটফর্মে ওঠা যায়।

মিহরাবগুলো খোদাই করা পাথরের নকশা দিয়ে ব্যাপকভাবে অলংকৃত। কারুকার্য খচিত পাথরের তৈরি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত এ খিলানগুলোর শীর্ষে রয়েছে কলস মোটিফের অলংকরণ। স্তম্ভগুলোর গায়ে রয়েছে ঝুলন্ত শিকল ঘণ্টার নকশা। মিহরাবের ফ্রেমে রয়েছে প্রায় সর্পিল আকারে খোদিত আঙুরগুচ্ছ ও লতার নকশা। এছাড়া প্রায় বিন্দুর আকার ধারণকারী কলস, বৃক্ষলতা ও গোলাপ নকশা রয়েছে গা ঘেঁষে। প্ল্যাটফর্মের প্রান্তেও রয়েছে আঙুরলতার অলংকরণ। আর এ প্ল্যাটফর্মের ভারবহনকারী খিলানের স্প্যান্ড্রিল ও মসজিদের কিবলা দেয়ালজুড়ে রয়েছে গোলাপ নকশা। বাইরের দেয়ালে আস্তরণ হিসেবে ব্যবহৃত পাথরগুলো অমসৃণ।

বর্তমানে বছরের যে কোনো উৎসবে বা শীত মৌসুমে দর্শনার্থীরা ঐতিহাসিক এই কুসুম্বা মসজিদ দেখতে যান। তবে মসজিদটি ঘিরে পর্যটন শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা থাকার পরও প্রয়োজনীয় নজরদারির অভাবে ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্পট হিসেবে গড়ে ওঠেনি। রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর শীতের সময় অনেকে এ মসজিদ পরিদর্শনে আসেন।

কুসুম্বা মসজিদকে ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা প্রশ্নে নওগাঁ জেলা প্রশাসক (ডিসি) হারুন-অর-রশিদ জানান, ঐতিহ্যবাহী স্থাপনাটি ঘিরে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা তাদের রয়েছে।

কীভাবে যাবেন কুসুম্বা মসজিদ

রাজধানী ঢাকা থেকে প্রথমে রাজশাহী যেতে হবে। রাজশাহীর ওপর দিয়ে ছাড়া এখানে যাওয়া সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে ঢাকা-রাজশাহীর বাস ভাড়া লাগবে ৫০০ টাকা। এরপর রাজশাহী মহানগরের গোরহাঙ্গা রেলগেট বাসস্টপেজ থেকে নওগাঁর বাসে উঠে ৫০ টাকা ভাড়ায় মান্দার ফেরিঘাটের আগে কুসুম্বা মোড়ে নামতে হবে। এখানে নেমে হেঁটে এক মিনিটের পথ কুসুম্বা মসজিদ। আর থাকার জন্য নওগাঁ শহরে রয়েছে বিভিন্ন আবাসিক হোটেল। সেখানে সর্বনিম্ন ৫০০ থেকে এক হাজার টাকায় একদিনের জন্য রুম ভাড়া পাওয়া যাবে

মোঃ হায়দার আলী

গোদাগাড়ী, রাজশাহী।